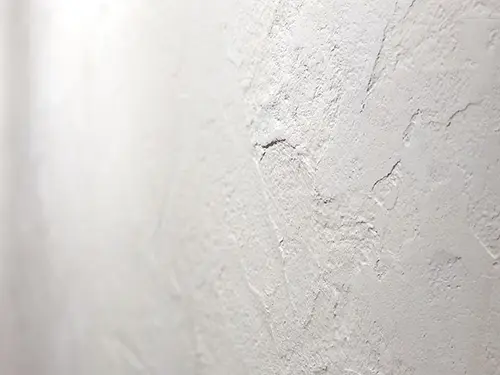

そもそも漆喰(しっくい)とは?珪藻土や壁紙との違い

漆喰とは、消石灰(水酸化カルシウム)を主成分とする壁の上塗り用の建材です。

サンゴ礁が長い年月をかけて変化してできた石灰岩から作られる、まさに自然由来の素材と言えるでしょう。

日本では古くから城郭や寺社、武家屋敷などの内外壁に使われており、その歴史は日本の建築史そのものと深く結びついています。

主成分である消石灰は、空気中の二酸化炭素と反応して徐々に硬化し、元の石灰石と同じ状態に戻っていく「気硬性」という性質を持っています。

この化学反応によって形成される塗膜は、非常に緻密で耐久性が高く、日本の気候風土に適した数々の優れた機能を発揮するのです。

伝統的な製法では、この消石灰に麻などの繊維質(スサ)や、フノリなどの糊を混ぜて、壁材としての強度や作業性を高めていました。

現代では、これらの成分に加え、より性能を高めるための様々な改良が加えられた製品も登場しています。

混同されがちな「珪藻土」との違いを比較(性能・価格)

漆喰とよく比較される自然素材に「珪藻土」があります。

どちらも調湿性や消臭性に優れるため混同されがちですが、その原料と特性には明確な違いが存在します。

漆喰が消石灰を主成分とするのに対し、珪藻土は植物性プランクトンである珪藻の化石から作られる土が原料です。

性能面での最も大きな違いは、調湿のメカニズムと固まり方にあります。

珪藻土は、素材自体に無数の微細な孔(あな)が開いており、その孔が水分を吸着・放出することで高い調湿性を発揮します。

一方、漆喰も調湿性を持ちますが、その本質はアルカリ性であることによる防カビ効果や、それ自体が呼吸するように湿気を調整する能力にあります。

また、固まり方についても、珪藻土はそれ自体では固まらないため「にがり」や合成樹脂などの凝固剤を必要としますが、漆喰は自らの化学反応で硬化するという違いがあります。

価格面では、一般的に材料費も施工費も漆喰の方が珪藻土よりも高価になる傾向があります。

これは、漆喰の施工にはより高度な左官技術が求められるためです。

デザインの仕上がりも異なり、珪藻土がマットでざらっとした素朴な風合いになるのに対し、漆喰は滑らかで上品な質感に仕上げることができます。

一般的な「ビニールクロス」との違いは?

現在、日本の住宅で最も広く使われている壁材はビニールクロスでしょう。

その最大の魅力は、価格の安さとデザインの豊富さ、そして施工の容易さにあります。

しかし、機能面で漆喰と比較すると、その差は歴然としています。

ビニールクロスには、漆喰が持つような調湿性や消臭性はほとんど期待できません。

ビニールで表面が覆われているため壁が呼吸できず、湿気がこもりやすい環境では結露やカビの原因となることもあります。

また、静電気を帯びやすいためホコリが付着しやすく、経年劣化によって黄ばみや剥がれが生じることも避けられません。

耐久年数はおおよそ10年程度と言われており、定期的な張り替えが必要になります。

対して漆喰は、初期費用こそ高価ですが、その優れた機能性によって快適な室内環境を維持し、耐久性も非常に高いため、長期的に見れば決して高い投資とは言えないでしょう。

素材そのものが持つ本質的な価値が、ビニールクロスとの最も大きな違いです。

漆喰の壁のメリット・デメリット一覧

漆喰壁の導入を具体的に検討するにあたり、まずはその長所と短所を客観的に把握しておくことが重要です。

ここでは、専門的な詳細に入る前に、漆喰が持つメリットとデメリットの全体像を簡潔にご紹介します。

漆喰のメリット

漆喰壁がもたらす恩恵は多岐にわたります。

まず挙げられるのが、室内の湿度を快適に保つ「調湿効果」です。

これにより、夏はジメジメ感を、冬は過乾燥を和らげてくれます。

次に、生活臭を吸着・分解する「消臭・抗菌効果」も見逃せません。

強アルカリ性の性質はカビやウイルスの繁殖を抑制する働きも持っています。

さらに、漆喰は不燃性の素材であるため「耐火性」に優れ、万が一の際の安心にも繋がります。

シックハウス症候群の原因となる化学物質を吸着・分解する効果も期待でき、健康的な住環境を実現します。

そして、左官職人の手仕事によって生み出される独特の美しい「デザイン性」や、静電気を帯びず汚れにくいという特性、さらには100年以上もつと言われるほどの「耐久性」も大きな魅力です。

漆喰のデメリット

一方で、漆喰壁にはいくつかの注意すべき点も存在します。

最も大きなハードルとなるのが、ビニールクロスなどと比較した場合の「初期費用の高さ」です。

材料費に加えて、専門的な技術を持つ左官職人による施工費が必要となります。

また、建物の揺れなどによって表面に「ひび割れ(クラック)」が生じやすいという性質も持っています。

一度ついてしまうと落としにくい「シミ汚れ」にも注意が必要です。

特に、コーヒーや醤油といった色の濃い液体は染み込みやすい傾向があります。

施工面では、乾燥に時間がかかるため、リフォーム全体の「工期が長くなる」ことも考慮しておくべきでしょう。

そして、美しい仕上がりを実現するためには「腕の良い左官職人を見つけるのが難しい」という現実的な問題も存在します。

住んでみて実感!漆喰の壁がもたらす7つのメリット

漆喰壁の本当の価値は、日々の暮らしの中で実感できる数々の恩恵にあります。

ここでは、先ほど挙げたメリットを一つひとつ深く掘り下げ、そのメカニズムと、私たちの生活に具体的にどのような快適さをもたらしてくれるのかを詳しく解説していきます。

部屋の空気が快適に!驚きの「調湿効果」

漆喰の持つ最も代表的な機能が、この「調湿効果」です。

漆喰の壁は「呼吸する壁」とも呼ばれ、目には見えない無数の微細な孔(多孔質構造)を持っています。

この孔が、室内の湿度が高い時には余分な湿気を吸収し、逆に湿度が低い乾燥した季節には、蓄えていた水分を空気中に放出する働きをします。

これにより、まるで天然の除湿機・加湿機のように、室内を常に快適な湿度(40%〜60%)に保とうとしてくれるのです。

日本の夏特有のジメジメとした不快感を和らげ、エアコンの除湿機能への依存を減らすことができます。

また、冬場の過乾燥を防ぐことで、喉や肌への負担を軽減し、ウイルスの活動を抑制する効果も期待できるでしょう。

特に結露の発生を抑える効果は絶大で、窓際や北側の壁に発生しがちな結露と、それに伴うカビの繁殖リスクを大幅に低減させることが可能です。

ペットやタバコの臭いも軽減「消臭・抗菌効果」

私たちの生活空間には、料理やペット、タバコ、ゴミなど、様々な生活臭が漂っています。

漆喰は、これらの不快な臭いの原因物質を吸着し、分解する優れた「消臭効果」を持っています。

これも調湿効果と同様、漆喰の多孔質構造が臭いの分子を捉えることで実現されます。

さらに重要なのが、主成分である消石灰がもつ「強アルカリ性」という性質です。

多くのカビや菌、ウイルスは酸性の環境を好んで繁殖しますが、強アルカリ性の環境下では生きることができません。

このため、漆喰の壁はカビの発生を根本から抑制し、壁に付着したウイルスの活動を不活化させる効果も期待できるのです。

化学物質系の消臭剤や芳香剤に頼ることなく、壁そのものがクリーンな空気環境を維持してくれるため、小さなお子様やアレルギーをお持ちの方がいるご家庭でも安心して過ごすことができます。

燃えにくく安心「高い耐火性」

漆喰は、建築基準法において「不燃材料」として認められている建材です。

主成分の消石灰が無機物であるため、燃えることがありません。

万が一、火災が発生した場合でも、ビニールクロスのように燃え広がって有毒ガスを発生させる心配がなく、延焼を遅らせる効果が期待できます。

この高い耐火性は、古くから城や蔵の壁に漆喰が用いられてきた理由の一つでもあります。

キッチン周りなど、火を扱う空間の壁材としても非常に適しており、日々の暮らしに大きな安心感をもたらしてくれます。

アレルギー対策にもなる「ホルムアルデヒドを分解」

シックハウス症候群の原因物質として知られるホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物(VOC)。

これらは建材や家具の接着剤などから放散され、目や喉の痛み、頭痛、アレルギー症状などを引き起こすことがあります。

漆喰には、これらの有害な化学物質を吸着し、無害な物質に分解する能力があることが研究でわかっています。

自然素材である漆喰自体が化学物質をほとんど含まないだけでなく、他の建材から放散される有害物質まで浄化してくれるのです。

これは、健康的な住環境を何よりも重視したい方にとって、非常に大きなメリットと言えるでしょう。

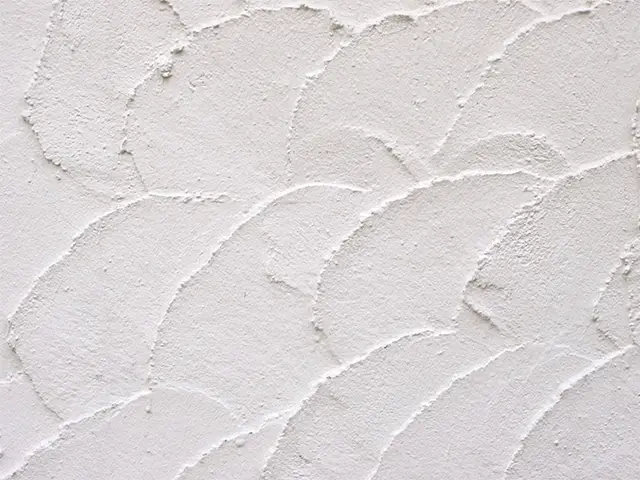

独特の質感と陰影が美しい「高いデザイン性」

漆喰壁の魅力は、機能性だけにとどまりません。

左官職人がコテを使って一面一面を手作業で仕上げていくため、工業製品にはない温かみと独特の風合いが生まれます。

コテの動かし方一つで、滑らかでフラットな仕上げから、あえてコテ跡を残したパターン仕上げ、藁などを混ぜ込んだ個性的な仕上げまで、多彩な表現が可能です。

照明の光が漆喰の壁に当たると、その微細な凹凸が柔らかな陰影を生み出し、空間に奥行きと深みを与えてくれます。

ビニールクロスのような均一的な美しさとは一線を画す、上質で落ち着いた空間を演出できるのは、手仕事ならではの漆喰壁の特権です。

和風建築はもちろん、モダンなインテリアやナチュラルなスタイルの空間にも見事に調和し、住まいの品格を高めてくれます。

メンテナンスが楽で長持ち「静電気を防ぎ汚れにくい」

意外に思われるかもしれませんが、漆喰は比較的メンテナンスが容易な壁材です。

ビニールクロスが静電気を帯びやすく、空気中のホコリを吸い寄せて黒ずんでしまうのに対し、漆喰は自然素材であるため静電気が発生しにくく、ホコリが付着しにくいという特性があります。

そのため、数年経っても壁が薄汚れた印象になりにくいのです。

普段のお手入れは、乾いた布や柔らかいハタキで表面のホコリを払う程度で十分です。

このメンテナンス性の良さも、漆喰が長く愛用される理由の一つです。

100年以上もつ?「優れた耐久性」

漆喰の耐久性は、他の壁材と比較して群を抜いています。

主成分の消石灰が空気中の二酸化炭素と結合して硬化する化学反応は、数十年から百年という非常に長い時間をかけてゆっくりと進行し、年々強度を増していきます。

適切に施工された漆喰壁は、100年以上の耐久性を持つとも言われ、現に歴史的建造物の多くがその耐久性を証明しています。

ビニールクロスが約10年で張り替え時期を迎えることを考えると、その差は歴然です。

初期費用はかかりますが、張り替えの必要がほとんどないため、長期的な視点で見れば、むしろ経済的であると考えることもできるでしょう。

「漆喰の壁は後悔する」と言われる理由は?知るべき5つのデメリット

多くのメリットを持つ漆喰ですが、その特性を理解せずに採用すると「こんなはずではなかった」と後悔に繋がる可能性もあります。

ここでは、漆喰壁のデメリットとして挙げられがちな点を正直にお伝えます。

事前にリスクを把握し、適切な対策を講じることが、満足のいくリフォームへの鍵となります。

初期費用が高い

漆喰壁を導入する上で最も大きな障壁となるのが、やはり費用面でしょう。

材料費そのものもビニールクロスより高価ですが、それ以上に施工費が大きく影響します。

漆喰の施工は、下地処理から上塗りまで、専門的な知識と技術を持つ左官職人の手仕事に頼る部分が大きく、その手間と技術料が価格に反映されるためです。

地震などで「ひび割れ(クラック)」が起きやすい

漆喰は硬く仕上がる分、柔軟性に乏しく、建物の揺れや下地の動きに追従できずに表面に細かなひび割れ(クラック)が生じることがあります。

特に、窓の四隅やドア枠の周辺など、力が集中しやすい場所はひび割れが起きやすい箇所です。このひび割れを「みすぼらしい」と感じて後悔するケースは少なくありません。

醤油やコーヒーなどの「シミ汚れ」が落ちにくい

漆喰は吸水性があるため、コーヒーや醤油、ワインといった色の濃い液体をこぼしてしまうと、すぐに拭き取らない限りシミになって残りやすいという弱点があります。

また、油汚れも同様に落としにくい汚れの一つです。子供部屋やダイニングなど、汚れやすい場所への採用をためらう方もいるでしょう。

施工期間が長く、乾燥に時間がかかる

漆喰の施工は、下塗り、中塗り、上塗りと工程が多く、それぞれの工程で乾燥させる時間(養生期間)が必要となります。

特に、漆喰が完全に硬化するには相応の時間が必要です。

ビニールクロスのように1〜2日で完了する工事とは異なり、天候や湿度にも左右されますが、ある程度の工期を見込んでおく必要があります。

腕の良い左官職人を見つけるのが難しい

漆喰壁の仕上がりの美しさは、施工する左官職人の腕に大きく左右されます。

しかし、近年では職人の高齢化や後継者不足により、高い技術を持つ経験豊富な左官職人が減少傾向にあり、信頼できる業者や職人を見つけるのが難しくなっているという現実があります。

漆喰と珪藻土、結局どっちがいい?目的別のおすすめ

自然素材の壁材として漆喰と並び称される珪藻土。

どちらも魅力的ですが、特性が異なるため、どちらを選ぶべきか迷う方も多いでしょう。

ここでは、性能や価格、デザインといった観点から両者を比較し、どのような目的を持つ方にどちらが向いているのかを解説します。

あなたのライフスタイルや価値観に合った最適な選択をするための参考にしてください。

調湿性を最優先するなら珪藻土

室内の湿度コントロールを最も重視するのであれば、珪藻土に軍配が上がることが多いです。

珪藻土の調湿性能は、その原料である珪藻の化石が持つ無数の孔(あな)の数と大きさに由来します。

一般的に、同じ面積で比較した場合、珪藻土の方が漆喰よりも多くの湿気を吸放湿する能力が高いとされています。

特に、洗濯物の部屋干しが多いご家庭や、結露にひどく悩まされている空間など、強力な調湿効果を求める場合には珪藻土が適していると言えるでしょう。

ただし、製品に含まれる凝固剤の種類によっては性能が大きく異なるため、注意が必要です。

消臭効果や耐火性、デザイン性を重視するなら漆喰

一方で、漆喰は調湿性だけでなく、より多角的なメリットを享受したい方におすすめです。

主成分である消石灰の強アルカリ性による防カビ・抗菌効果や、不燃材料としての高い耐火性は、珪藻土にはない漆喰ならではの強みです。

また、デザインの自由度も漆喰の大きな魅力です。

滑らかで光沢のある仕上げから、パターンをつけた意匠性の高い仕上げまで、職人の手仕事によって様々な表情を生み出すことができます。

上品で洗練された空間や、オリジナリティのある壁を求めるのであれば、漆喰がその要望に応えてくれるでしょう。

まとめ:漆喰の壁はこんな人におすすめ!

ここまで、漆喰壁のメリット・デメリットを多角的に解説してきました。

漆喰は、単なる内装材という枠を超え、私たちの暮らしをより豊かで快適なものにしてくれる可能性を秘めた素晴らしい日本の伝統素材です。

その優れた調湿性、消臭性、安全性は、化学物質に頼らず、自然の力で健やかな住環境を整えたいと考える方に最適です。

特に、小さなお子様やアレルギーを持つご家族がいる場合、その恩恵は計り知れないでしょう。

また、ビニールクロスにはない本物の質感と、手仕事ならではの温かみは、上質で落ち着いた空間を求める方や、インテリアにこだわりたい方の感性を満たしてくれます。

初期費用やメンテナンスの手間といった側面はありますが、100年持つとも言われるその圧倒的な耐久性は、頻繁なリフォームを避け、良いものを長く大切に使いたいという価値観を持つ方にこそふさわしい選択です。